働き方改革の推進や長時間労働による事故などを背景に、これまで以上に適切な労働時間の管理が求められている近年。

求職者や世間が会社へ向ける目も厳しくなっています。

一方で、労働時間の取り扱いにはさまざまな法律が関係するので、正確に理解できていない人も多いと思います。

労務管理をアウトソーシングする会社も増えており、自社にノウハウがないケースもあるでしょう。

しかし、従業員に最も近い立場で労働時間を管理するのは、やはり経営者や人事担当者。

現場での違法残業や不適切な取り扱いをなくすには、まず自分たちが正しい知識を身につけることが重要です。

この記事では、人事担当者が押さえておくべき労働時間の基本知識を、わかりやすく解説します。

教科書代わりとして気軽に活用してくださいね。

目次

労働時間・休日、年次有給休暇に関する主な制度について

まず、時間外労働の基本的なルールについて整理しましょう!

・原則として、事業者は「1日8時間・1週間40時間」を超えて労働させてはならない(労働基準法第32条)

・労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間の休憩を与えなければならない(労働基準法第34条)

・最低でも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない(労働基準法第35条)

上記の範囲を超えて労働させる場合は、「労使協定(36協定)」の締結が必要です。

たとえば、労使協定を締結している場合に限り、従業員の休憩を分割して与えることができます。

サービス業や一次産業など、まとまった休憩時間を確保できない事業所で実施される方法で、「45分休憩→15分休憩+30分休憩」などの例が挙げられます。

【参考】

労働時間・休日|厚生労働省

労働時間・休憩・休日関係|厚生労働省

労働時間を表す3つの用語

労働時間を表す言葉として、「所定労働時間」「法定労働時間」「実労働時間」の3つがあります。

それぞれの用語が表す内容は、下記のとおりです。

・所定労働時間:企業ごとに決めている労働時間。法定労働時間内で自由に設定できる

・法定労働時間:労働基準法で定められている労働時間(1日8時間・週40時間以内)

・実労働時間 : 使用者の指揮命令に従い実際に労働している時間。休憩時間は含まない

字面も似ているので、違いを明確にしておきましょう。

時間外労働協定(36協定) みなし労働時間制

法定労働時間を超える労働や、法定休日の労働を従業員に命じるには、「労使協定」を結び、労働基準監督署に提出しなければなりません。

この場合の労使協定は「時間外労働協定」といい、労働基準法第36条に定めがあることから、一般的には「36(サブロク)協定」と呼ばれます。

「労働者の過半数で組織する労働組合」か「労働者の過半数を代表する者」との間での締結が必要です。

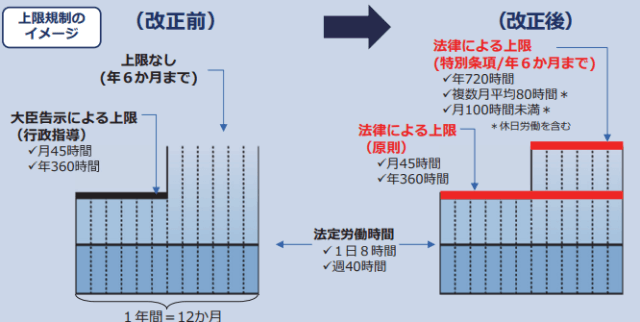

36協定を結べば、事業主は「月45時間・年360時間」以内の時間外労働を命じることができます。

ただし、協定に特別条項を設けることで、さらなる時間外労働が認められます。

特別条項による時間外労働の上限は、下記のとおりです。

【36協定に特別条項を設ける場合の上限】

・時間外労働は年720時間以内(休日労働は含まず)

・1か月あたりの時間外労働と休日労働の合計が100時間未満

・時間外労働と休日労働の合計が「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」のいずれにおいても80時間以内

・1か月あたり45時間以上の時間外労働ができるのは、1年のうち6か月まで(休日労働は含まず)

この考え方を、図でも確認してみましょう。

(出典:時間外労働の上限規制 わかりやすい解説|厚生労働省)

以前までは、時間外労働に関する法律的な制限がなく、特別条項付きの労使協定を結べば、実質的にいくらでも時間外労働を命ずることができました。

しかし現在は、働き方改革の一環で労働基準法が見直されたことで、特別条項にも上記の制限が設けられています。

残業規制に違反した場合の罰則

ここまで解説してきた残業規制に違反した場合、事業主には「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられる恐れがあります。

また、違法残業の内容が悪質な場合や、行政指導に対応しなかった場合は、厚生労働省より社名が公表されるかもしれません。

もし社名が公表されてしまえば、採用や取引にも影響が出るでしょう。

コンプライアンスの面でも、労働時間の適切な管理は大切なのです。

3つの「みなし労働時間制」について

時間外労働に関連して「みなし労働時間制」にも触れておきましょう。

みなし労働時間制とは、実労働時間に関係なくあらかじめ定めた時間を働いたとみなす制度で、「事業場外みなし労働時間制」と「裁量労働制」の2つがあります。

さらにこのうち、裁量労働制は「専門業務型裁量労働制」「企画業務型裁量労働制」の2種類です。

ここからは、各制度の特徴を解説します。

事業場外みなし労働時間制(労働基準法第38条の2)

事業場外みなし労働時間制とは、社外で労働する職種において、労働時間の正確な算定が困難な場合に、実労働時間に関係なく所定労働時間を働いたとみなす制度です。

添乗員や外回りのある営業職、取材の多い記者などが、代表例として挙げられます。

たとえば、所定労働時間が8時間の会社で7時間しか勤務しなかった場合でも、「8時間働いた」としてみなされます。

※詳細は、厚生労働省の下記ページで確認できます

「事業場外労働に関するみなし労働時間制」の適正な運用のために|厚生労働省

専門業務型裁量労働制(労働基準法第38条の3)

専門業務型裁量労働制は、業務遂行の裁量を労働者本人にゆだね、実労働時間にかかわらず労使協定で定めた労働時間数を働いたとみなす制度です(労働基準法第38条の3)。

対象となる業務は厚生労働省により定められており、下記の19業務です。

・新商品もしくは新技術の研究開発、人事科学や自然科学に関する研究業務

・情報処理システムの分析または設計業務

・新聞や出版事業、テレビ放送における取材・編集業務

・衣服や室内装飾、工業製品、広告などのデザイン考案業務

・放送番組や映画などの製作におけるプロデューサー・ディレクター業務

・コピーライターの業務

・システムコンサルタントの業務

・インテリアコーディネーターの業務

・ゲーム用ソフトウェアの創作業務

・証券アナリストの業務

・金融工学などの知識を用いた金融商品開発業務

・大学教授の研究業務

・公認会計士の業務

・弁護士の業務

・建築士の業務

・不動産鑑定士の業務

・弁理士の業務

・税理士の業務

・中小企業診断士の業務

(出典:専門業務型裁量労働制|厚生労働省)

上記のとおり、基本的に上司などからの指示を受けずに進める業務が、専門業務型裁量労働制の対象です。

企画業務型裁量労働制(労働基準法第38条の4)

企画業務型裁量労働制は、事業運営に多大な影響を与える事業所で、特定業務に従事する者を対象とした制度です(労働基準法第38条の4)。

他制度と同じく、労働時間にかかわらず、あらかじめ定めた労働時間数を働いたとみなします。

この場合の対象業務は、専門業務型のように明確ではなく、下記の事項に該当することが条件です。

・事業の運営に関する業務

・企画、立案、調査および分析の業務(部署が所轄するのではなく、個々の従業員が担当していること)

・業務の性質上、取り組みの方法を従業員の裁量にゆだねる必要がある業務

・業務遂行の手段や時間配分の決定に関し、使用者が具体的な指示をしない業務

(出典:「企画業務型裁量労働制」の適正な導入のために|厚生労働省)

企画業務型裁量労働制の場合、労使協定は必要ありません。

ただし、労使委員会での決議が求められるため、取り扱いを間違わないように注意が必要です。

残業について。「法定内残業」と「法定外残業」の2種類

残業は、「法定内残業」と「法定外残業」の2つに大きく分けられます。

法定内残業:所定労働時間を超えているが、法定労働時間を超えていない残業

法定外残業:所定労働時間と法定労働時間を超えた残業

賃金の支払い方に関しても下記の違いがあるので、会社側は取り扱いを間違わないように注意が必要です。

法定内残業:労働時間分の所定賃金(100/100)を支払う

法定外残業:所定賃金に一定の割合を乗じた「割増賃金」を支払う

法定外残業の割増率は、下表のとおりです。

(出典:しっかりマスター労働基準法 割増賃金編|東京労働局)

なお、特別条項なしの上限である「月45時間」を超えても、時間外労働が月60時間未満であれば割増率は「25%以上」です。

ただし、なるべく25%以上の割増率を乗じるよう、会社への努力が求められています。

まとめ

労働時間を適切に管理できれば、従業員が心地よく働ける職場作りにつながります。

結果として、生産性向上やモチベーションアップ、自社への定着など多くのメリットを生み出すでしょう。

特に近年は、市場全体で労働力が減っています。

今いる人材を大切にすることは、長期的な会社成長においても重要なのです。

労働時間は、個々の実情に合わせた管理や計算が必要なので、難しく感じる人もいるでしょう。

しかし、その取り扱い方は法律がベースになっており、基本的なルールさえ覚えれば決して難しくはありません。

ぜひ、当記事の内容を日々の業務に生かしてくださいね!

同じカテゴリ内の人気記事